冬から春先が旬で、栄養豊富なことでも知られる野菜「ブロッコリー」は、2026年度から農林水産省が定める「指定野菜」に加わりました。今回は、そんなブロッコリーの美味しさを丸ごと味わえる「ブロッコリーのガレット」をご紹介します。

目次

知って得する!ブロッコリー情報

指定野菜とは

指定野菜とは、全国的に消費量が特に多く、国が安定した供給が必要と認めた野菜のことです。

大根、人参、里芋、馬鈴薯(じゃが芋)、白菜、キャベツ、ほうれん草、レタス、ねぎ、玉ねぎ

きゅうり、なす、トマト、ピーマンの14種類に加えて2026年度からブロッコリーが追加されます。

1974年にジャガイモが指定野菜に追加されて以来、52年ぶりの品目追加となる事で話題となっています!

ブロッコリー豆知識

ブロッコリーは、ビタミン、ミネラル、食物繊維などがたっぷり含まれている他、たんぱく質も多く含まれています。

私たちが普段口にしている部分は「花蕾(からい)」と呼ばれる小さな花のつぼみが集まった部分とその茎です。花蕾の緑色が濃く、密集していて固くしまっているものが新鮮なブロッコリーの証です!

ブロッコリーに多く含まれる栄養成分

①カリウム

血圧を抑え、むくみ解消に役立つ栄養素です。高血圧に悩む方、体のむくみがつらい方に効果的です。

②ビタミンC

免疫力を高め、肌を美しく整えてくれます。季節の変わり目で体調を崩しがちな今の時期にぴったりですね。

③ビタミンK

カルシウムの吸収を助けてくれます。また、血液をサラサラにし、記憶力の維持や学習能力をサポートしてくれます。

④β(ベータ)カロテン

体内でビタミンAに変換され、皮膚や粘膜を健康に保ってくれます。

⑤葉酸

ビタミンB群の一種です。細胞の新生や赤血球を作り出す働きがあり、貧血の予防に役立ってくれます。

⑥スルフォラファン

優れた抗酸化作用があり、体内の発がん物質を解毒する効果があります。近年の研究ではピロリ菌除去作用や、花粉症症状の緩和作用も報告されています。

*ブロッコリーの新芽である「スプラウト」はスルフォラファンの濃度が高いそうです!!

⑦ルテイン

光の刺激から細胞を守り、目の健康を維持してくれます。

栄養やおいしさを損なわないための料理のポイント

ブロッコリーに含まれるビタミンCは水溶性で熱に弱いので、短時間で茹でるか電子レンジでの加熱が

オススメです!

*注意点:加熱したブロッコリーは水にさらすと味・香り・食感も損なうため水にさらさないように!

「ブロッコリーのガレット」 レシピ

材料:6人分(作りやすい分量)

ブロッコリー 200g

ロースハム 2枚

コーン缶(ホール)50g

ピザ用チーズ 40g

卵 1個

オリーブ油 大さじ2

塩糀 小さじ1

黒こしょう 少々

片栗粉 大さじ3

材料はコチラです!

材料はコチラです!

作り方

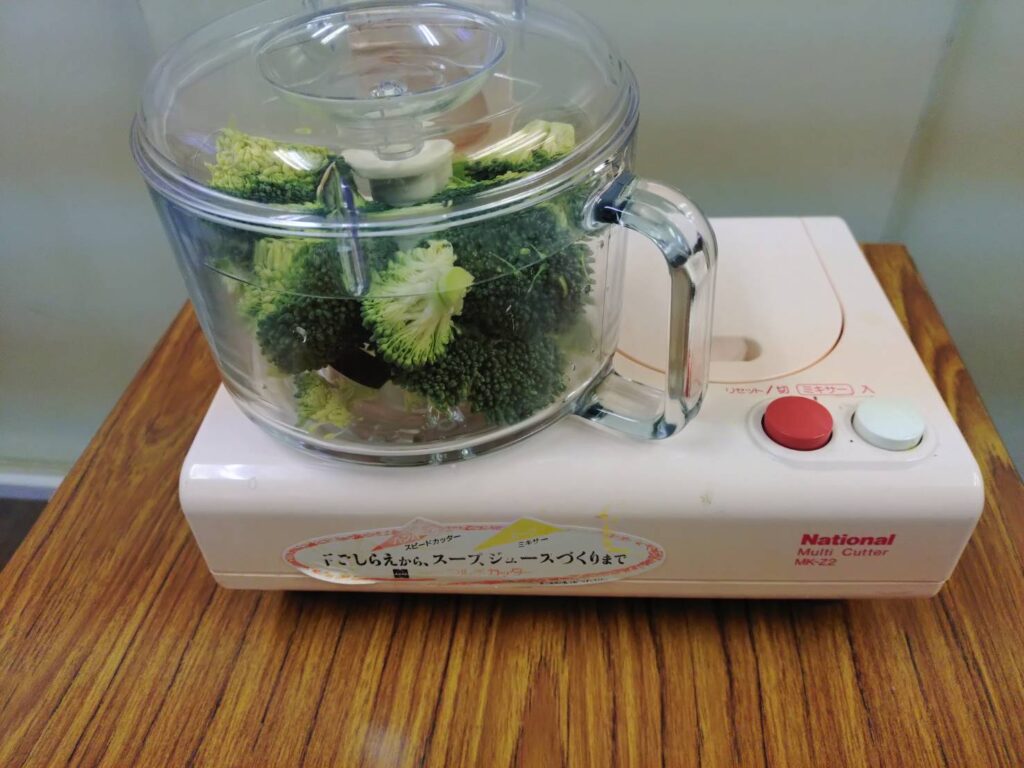

① ブロッコリーの硬い軸は、電子レンジ600Wで1分かけた後に細かく刻む

残りは生のまま細かく刻む(又はフードプロセッサーにかける)

ハムは5mmの粗みじんに切る

フードプロセッサーで刻まれる直前のブロッコリー

フードプロセッサーで刻まれる直前のブロッコリー

②ボウルに卵を溶きほぐし、①と汁気を切ったコーン缶・ピザ用チーズ・オリーブ油小さじ1

塩糀小さじ1、黒こしょう少々、片栗粉大さじ3を加えてよく混ぜる

調味料などをを加えたらよく混ぜてください!

調味料などをを加えたらよく混ぜてください!

③フライパンにオリーブオイル大さじ1を熱し、②を入れて平らに広げる。蓋をして6分間程焼く

とても美味しそうな彩りです!

とても美味しそうな彩りです!

④ フライパンの蓋、もしくはお皿に滑らせるように移し、フライパンをかぶせてひっくり返す

⑤ 鍋肌から残りのオリーブ油を加え、さらに6分間焼く(完成)

あわせて読みたい

【脳活レシピ(37)】栄養豊富なかぼちゃで老化予防!

かぼちゃといえばハロウィンや冬至などをイメージしますが、一般的な国産カボチャの旬は秋から冬にかけての10〜12月です。夏から初秋にかけて収穫されますが、かぼちゃは収穫して2〜3ケ月寝かせる事で甘みが増しておいしくなります。今回は、かぼちゃの甘味と塩味のバランスが絶妙な「かぼちゃのサラダ・ツナ入り塩昆布味」をご紹介します。

あわせて読みたい

【脳活レシピ(38)】まずは主食から。ご飯に雑穀を加え、手軽に腸活!

腸内環境を整えるべく、好みの雑穀を見つけて手軽に腸活をスタートしましょう。今回は、雑穀と一緒に爽やかで独特な香りが楽しめるニッキを合わせて炊いた“薬膳ご飯”をご紹介します。