夜中にトイレで目が覚める、眠れない、睡眠導入剤…。脳活新聞が実施した睡眠アンケートには、約200件の悩みや疑問が寄せられました。「眠りが浅い」「早く目が覚める」シニア世代ならではのお悩みは加齢によるもの…?久留米大学長で日本睡眠学会の理事長を務める医学博士・内村直尚氏にインタビュー。高齢者の不眠の原因と対策を、徹底解説いたします。

話を伺ったのは?

久留米大学長

内村直尚氏

久留米大学長で日本睡眠学会の理事長を務める医学博士・内村直尚氏

久留米大学長で日本睡眠学会の理事長を務める医学博士・内村直尚氏

医学博士。1956年生まれ、福岡県出身。久留米大大学院医学研究科修了。87~89年に米・オレゴン健康科学大に留学。2007年に久留米大医学部神経精神医学講座教授に就任。医学部長、副学長を歴任し、20年から現職。21年から日本睡眠学会の理事長に就任し、昨年発表された厚生労働省「健康日本21(第三次)」の作成に、睡眠に関する会議の座長として携わった。

目次

【加齢】逆算して就寝を設定 朝一定の時間に起床

眠りに対する悩みについてアドバイスする内村氏

眠りに対する悩みについてアドバイスする内村氏

―脳活新聞で行ったアンケートで、睡眠に関する悩みや疑問が約200件も集まりました。

やはりシニアの皆さんは若い頃みたいにぐっすり深く寝たいという思いが強く、そこで悩む人が多いのだろうと思います。

―朝の3時や4時に目が覚めてしまうという声が多く届いています。

早く目覚めるのは加齢現象です。人は最高体温から下がってくる時に眠りに入り、最低体温から上がってくる時に目が覚めます。その最低体温に達する時刻は加齢とともに早まってきます。若い頃は朝5時ごろですが、60歳を過ぎると3時ごろになるため、4時ごろに目覚めるのです。その後は体温が上がってくるため、なかなか眠れません。ちなみに男性の方が早く目覚めるようになります。最低体温に達するのが女性より30分から1時間ほど早まるからです。

―体の働きが原因となると解決は難しそうです。

もし6時間寝たくて、朝4時に目が覚めるのなら、逆算して夜10時に床に就くことが、より深い睡眠を取るために大事になってきます。また、朝一定の時刻に起きることも大事。この場合は4時ですね。いったん目覚めても再び眠れる人は別として、眠れずに床の中でもんもんとするようなら、そこで起きる生活が健康にはいいです。

【夜間頻尿】「深く眠る」が改善法 睡眠に良い習慣を

「睡眠が浅いと膀胱の容量は小さくなります」と内村氏

「睡眠が浅いと膀胱の容量は小さくなります」と内村氏

―悩みの中で最も多かったのが夜間頻尿です。質問の大半を占めました。

年を取ると抗利尿ホルモンの低下によって尿意を催しやすくなり、眠りが浅くなります。逆に眠りが浅いと膀胱(ぼうこう)が小さくなり、尿意を感じます。どちらか一方が起こると、もう一方も起こるのです。

つまり、睡眠が浅いと膀胱の容量は小さくなります。若い頃は深い睡眠を取れているので容量が大きいのですが、年を取ると睡眠が浅くなるので容量が落ちるのです。改善のためには、睡眠を深めることが大切になります。

―トイレに起きた後、なかなか眠れないという声も多数ありました。

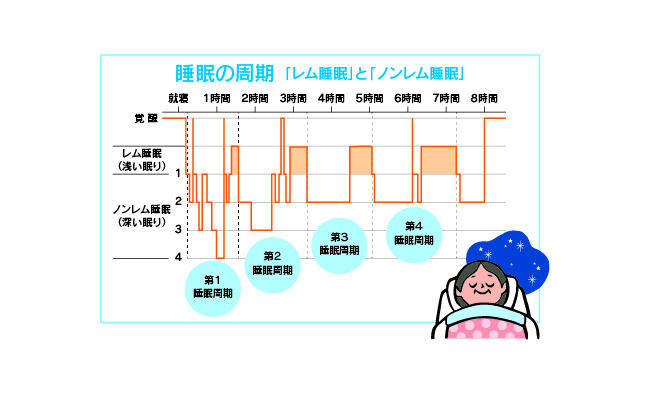

睡眠は約90分が1周期です。60〜70歳代になると2周期の約3時間はある程度ぐっすり眠れ、そこで目が覚めやすくなります。その目覚めたところでトイレに行く人が少なくありません。深い睡眠は最初の3時間で取り終えているので、その後は浅い睡眠しか取れずに1周期の約90分間隔で2回目、3回目と目覚めてトイレに行く人が多いですね。

―治療すべきでしょうか。

定義では就寝後に1回でもトイレのために目覚めると夜間頻尿ですが、治療が必要なのは2回以上です。2回以上だと昼間のQOL(生活の質)を低下させるからです。男性は前立腺肥大、男女を問わず過活動膀胱が原因の場合もあります。

―2回以上の人は多そうです。

回数だけでなく、トイレの後にどれくらいの時間で再入眠できるかも問題です。30分以内なら、さほどQOLを低下させませんが、1〜2時間もかかるようだと自覚的な苦しさも高まります。

就寝から何時間後に初回の排尿で起きるかも重要ポイントです。深く眠れるのは最初の約3時間なので、それ以降であればそう気にする必要はありません。しかし、3時間以内であれば深い睡眠を取れていませんから、治療した方がいいでしょう。

―前立腺肥大などのほかに原因として疑われる病気や症状はありますか。

中高年だと無呼吸症候群の可能性があります。就寝中に気道が完全に閉じて目が覚め、そこでトイレに行きがちです。夜間頻尿のある人はスマホなどで録音し、いびきが止まっていないか確かめてください。10秒以上止まることが1時間に5回以上あると無呼吸症候群と診断され、15回以上なら中等症以上で治療が必要です。日本人の約900万人は中等症以上といわれますが、そのうち治療を受けているのは10%未満しかいません。

―病気などがない場合は自力で改善できますか。

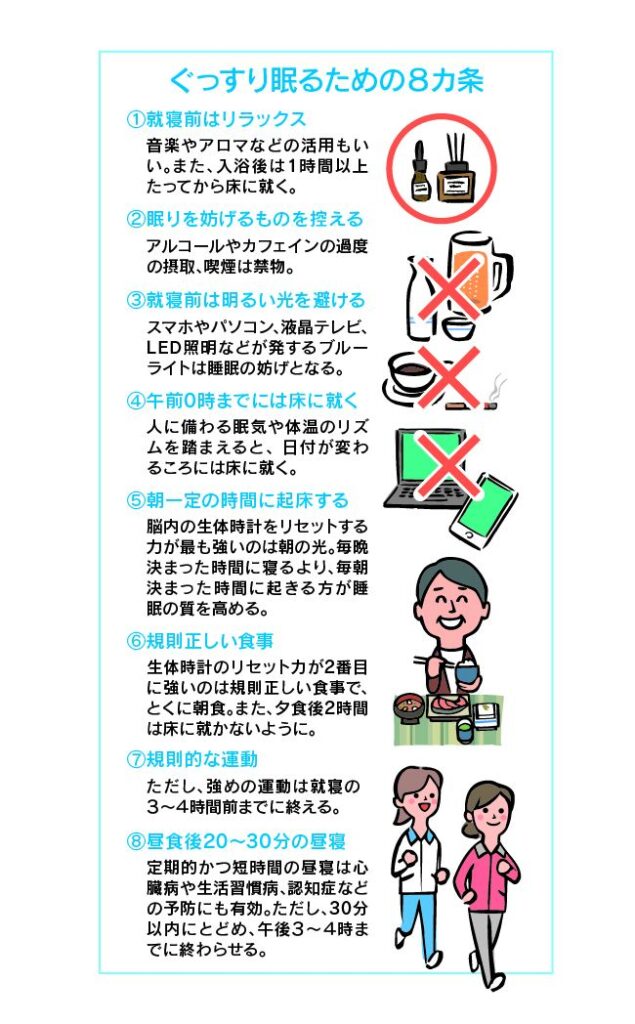

生活習慣を改善して睡眠が深くなれば、夜間頻尿も改善します。朝、起床してから寝るまでの規則正しい生活習慣が睡眠の質を高め、夜間頻尿の改善につながります。睡眠に良いことをして、悪いことはしないことです。

―とくに避けるべきものはありますか。

一番は寝酒です。アルコールは寝付きは良くしますが、3〜4時間でアルデヒドという覚醒物質に変わり、そこで目が覚めて眠れなくなります。加えて利尿作用もあります。カフェインにも利尿作用があるので、お茶やコーヒーなどは床に就く3時間前から控えた方がいいです。タバコも睡眠の質を悪くするだけでなく、ニコチンに利尿作用があります。この三つの嗜好(しこう)品ですね。

―寝る前に水を飲めともいわれますが。

脳梗塞を防ぐためにコップ1杯の水をという話も聞きますが、脳梗塞とはあまり関係ないことが医学的に分かっています。夏場に冷房のない部屋で寝るのなら熱中症対策として水分が必要ですが、そうでなければ夕食時に取っておけば、寝る前に取る必要はありません。

【寝付き】床には寝る時間だけ 寝転んで過ごさない

「寝付きが悪くなるのは加齢で寝る力が落ちてくるから」と説明する内村氏

「寝付きが悪くなるのは加齢で寝る力が落ちてくるから」と説明する内村氏

―寝付きの悪さも多い悩みです。

寝付きが悪くなるのは加齢で寝る力が落ちてくるからです。睡眠は年とともに浅く短くなりますから、年とともに眠りに良いことをやり、悪いことを減らす必要があります。

―どんなことが寝付きを悪くさせますか。

床に早く長く就くほど寝付きが悪くなり、睡眠の質も低下します。例えば6時間寝る人は6時間だけと、床に就いている時間をコンパクトにするのが睡眠の質を良くする方法です。眠れない人ほど早く床に就きがちですが、早すぎるとかえって寝付きが悪くなります。例えば睡眠6時間で朝5時の起床なら、夜11時までは絶対に床に就かないことが大事です。

―「床に就かない」とは「体を横にしない」という意味ですね。

そうです。就寝までは横にならず、横になるのは布団に入って眠る時間帯だけにするのです。布団に入っているのは長くても睡眠時間プラス1時間まで。体調が悪い人などは別として、朝は目覚めたらすぐに床から出る。睡眠を促すメラトニンというホルモンが分泌されるのは、起床して朝の光を浴びてから16時間以降です。つまり何時に起きたかによって眠たくなる時刻も決まります。ですから朝、床に就いたままにしないことが寝付きを良くし、睡眠の質を上げるコツです。

―「健康日本21(第三次)」に、60歳以上の適正な睡眠時間は6〜8時間で、8時間以上は床に就かないようにとあります。日中もソファやこたつで寝転がらないようにということですね。

もちろんです。こたつでゴロゴロして過ごすと、まず寝付けません。こたつやソファでは座っていること。人は横になると必ずうとうとします。うとうとも睡眠ですから、夜の睡眠が浅くなってしまいます。

―「睡眠時間を分けて取っても大丈夫でしょうか」という質問もありました。

寝るのなら布団で寝てください。深い睡眠を取れる最初の3時間は、良い環境の中で寝ることが大切です。その中で3時間ずつ2回に分けるのであれば、合わせて6時間と考えても大丈夫です。しかし、最初はこたつなどで1、2時間となると、大事な最初の3時間を逃す上に、その後の就寝で深く眠れなくなります。また、体温が下降する夜7時から朝5時の間でないと深く眠れません。

―寝付くために、いろいろな方法を取り入れている人もいます。「ラジオをつけっぱなしで寝ても大丈夫か」という質問もありました。

できるだけ静かな環境で、ブルーライトを浴びずに寝ることが大事です。騒がしいと眠りが浅くなるので、ラジオや音楽は静かで穏やかなものを聴いてください。どちらも光による視覚的な刺激は受けないので、テレビを見るよりは良いでしょう。しかし、寝付いたら静かな方が深く眠れるので、タイマーでラジオを消した方が望ましいです。

眠れない人は「寝なければ、寝なければ」と焦り、その焦りが交感神経を刺激して脳を興奮させます。大事なのは眠りを意識しないことですが、眠れない人ほど眠りを意識するのです。ラジオや音楽は意識を眠りから遠ざける効果があります。

―就寝から3、4時間で目が覚め、再入眠まで本を読んでいるという人もいました。

読書も意識を眠りから遠ざけますが、読む時には明かりをつけるという難点があります。それでもスマホやテレビに比べれば良い。読むなら面白い本ではなく、つまらない本にしましょう(笑)。

【睡眠導入剤】現在の不眠症治療は「自力で眠る」に導く

「朝7時に起きる生活を小学校入学前から続けています」と内村氏

「朝7時に起きる生活を小学校入学前から続けています」と内村氏

―睡眠導入剤の服用をやめたい、減らしたいという人も複数いました。

不眠症の原因はたくさんあります。明るさ、音、温度といった環境、嗜好品、生活習慣、ストレス…。家族の介護で寝られないといった生活環境もあります。それらの改善が不可能な人、あるいは改善したくない人は、薬の力を借りて寝るのも一つの方法です。逆に言えば、睡眠にマイナスになることをやめ、プラスになることをすることで、薬をやめられる可能性が高まります。

このほか、うつ病や無呼吸症候群などの睡眠障害が原因であれば、そのための治療をします。ただ、どうしてもやめられない人もいます。認知症や統合失調症で眠れない人、寝たきりで昼夜の区別がない人などです。

―やめたい理由は、依存への不安にあるようです。

かつては「一生飲み続けましょう」という考え方でしたが、現在は「できるだけやめる方向で」という考え方に変わってきています。最初から生活習慣を変えようと言っても、なかなかできません。そこで、まず薬の力を借りて眠れるようになってもらいます。眠れるようになると生活習慣を改善しやすくなり、改善できれば薬をやめても眠れるようになる。それが現在の不眠症治療のやり方です。改善できなければ薬で眠る力を補完することになりますが、やはり自分で寝る力を付けるのが理想的です。

―薬自体は安全ですか。

過去の薬には強い依存性があり、大量に飲むと命に関わる危険性もありました。その後、危険性はなくても、やめようとするとかえって眠れなくなったり、イライラしたりといった離脱症状が現れる薬が長く用いられてきました。

しかし、約10年前に覚醒を維持する神経・オレキシンを抑制することで睡眠を促す薬が出ました。この薬は依存性が少ないのでやめやすく、認知機能の低下や転倒なども起こしにくい安全な薬です。昨年12月に3剤目の新薬が出て、今年10月には4剤目が出ます。それぞれ作用時間や効果発現までの時間が違うので、4剤を使い分けることになるでしょう。

―最後に読者からの面白い質問を。「内村先生は、睡眠のためにどのようなことをしていますか」

小学校に入る前から朝7時に起きる生活を続けています。この朝一定の時間に起きることと、もう一つ、ここ20年以上は1日1万歩を心がけています。仕事で学内を歩くだけでも7千歩ぐらいになり、残りは夜に筑後川の土手を散歩します。意識しているのは、この二つですね。

あわせて読みたい

【専門家インタビュー】早期発見なら「回復」も MCIは重要な分岐点

「最近、もの忘れが多いかも」と感じたら、迷わず、恐れず診察を―。認知症への移行を食い止めるため、久留米大医学部・高次脳疾患研究所の小路純央教授と佐藤守講師にMCIについて解説してもらいました。

あわせて読みたい

【脳活新聞おススメ】ふくらはぎの筋肉ポンプ作用をサポート「ふくらはぎ着圧サポーター」

「脚のだるさを取りたい」「夜間のトイ レを気にせず朝までぐ っすり眠りたい」。そんな声に応える、靴下メーカーのイイダ靴下(佐賀県江北町)が手がける「ふくらはぎ着圧サポーター」を紹介します。