さまざまな情報があふれる現代社会。医療関係や健康法はもちろん、その真偽を見極められないと誤りや捏造に振り回されてしまいます。メディア論などを研究する久留米大人間健康学部の大橋充典准教授は「情報を鵜呑みにせず、自ら取りに行くこと」が重要とアドバイス。新聞やテレビなどにインターネットを加え、全てのメディアと上手に付き合うことが大切だといいます。

話を伺ったのは?

久留米大人間健康学部

大橋充典准教授

久留米大人間健康学部の大橋充典准教授

久留米大人間健康学部の大橋充典准教授

奈良県出身。2012年奈良教育大大学院修士課程修了、15年九州大大学院博士課程単位取得満期退学。修士(教育学)。17年から久留米大人間健康学部スポーツ医科学科助教、19年から講師、23年から現職。専門はスポーツ社会学、メディア論。24年から筑紫野市スポーツ推進審議会委員、部活動地域移行検討協議会委員。

目次

捏造された番組や記事

かつて人気番組で「納豆を食べると痩せる」と放送したテレビ局が、内容に誤りがあったとして謝罪しました。番組内で示したデータやコメントなどが虚偽のものだったのです。インタビューで米国の研究者が「効果がある」と語るテロップが出ましたが、これは捏造されたものでした。米国での取材が難航し、制作担当者が追いつめられたことが原因の一つとしています。また、ほかの回でも事実と異なる内容があったと明らかにし、番組を打ち切りました。

メディア側もうそを報じたいわけではありません。制作の過程で必要に迫られたり、取材がうまくいかなかったりといった何かしらの事情から問題が生じるのです。しかし、そうした事情は情報を受け取る側には分かりません。

メディア論などを研究する大橋准教授

メディア論などを研究する大橋准教授

この放送の直後には、納豆があまりにも売れてスーパーマーケットの店頭からなくなったという新聞記事が出ましたが、約10日後には番組の問題を報じる記事に変わりました。メディア側は報道する価値があるものは出したい一方で、その内容の信ぴょう性までは調べられない。これはまれなケースではありません。われわれは少し情報に対して懐疑的になる必要があるかと思います。

最近では小林製薬の紅こうじサプリメントによる健康被害がありました。被害に遭った人たちは、すごく健康に気を使っていたからこそサプリメントを摂取したのでしょう。健康情報を得る手段として最も便利で手っ取り早いのはメディアの情報です。しかし、テレビや新聞、インターネットの情報は非常にありがたい反面、こうしたことが起きる可能性もあります。

メディアの報道について解説

メディアの報道について解説

この事件の報道では、小林製薬の取引先企業の社長の談話などを捏造した新聞記事もありました。新聞社の社会部主任が捏造し、取材・執筆した記者もそれを知りながら修正、削除を求めていませんでした。

裁判に至った事例もあります。東京都の石原慎太郎知事が「日韓合併の歴史を100%正当化するつもりだ」と発言したとの映像をテロップ付きで放送し、これを問題として取り上げたテレビ番組です。しかし、石原氏は「つもりはない」と言っていて、「つもりだ」とは言っていませんでした。発言の聞き取りにくかった部分を番組スタッフが間違って書き起こしたのが原因です。ただし、前後の文脈はちゃんと読んでいたか。放送前のチェックでも見過ごしていました。

情報を鵜呑みにしない

われわれ情報を受け取る側は、疑わしいものを見極めるためのトレーニングと癖付けが重要です。その一つは、メディア各社の特性を知ること。同じ系列の新聞社とテレビ局が流すニュースは、似た傾向になる可能性はあります。また、メディアの情報はジャーナリズム(報道)である一方でパブリシティー(宣伝)でもあり、この両面があることにはメディア側にも葛藤があります。他社と同じ情報を流すと報道の機能は果たすものの、宣伝の機能は果たせない。このため論調を多少変えた記事や番組が出てきます。それを知っておくと「これは宣伝が目的だな」「これは報道だな」という区別ができてくると思います。

「何もかもを鵜呑みにしない姿勢が重要」と大橋准教授

「何もかもを鵜呑みにしない姿勢が重要」と大橋准教授

事実として報道されても、その後に新たな事実が出てくることもあります。例えば風邪にすごく効くと言われた薬が、1年後には副作用を及ぼすものとされるかもしれません。事件、事故、災害が想定通りに起こることはあり得ませんし、事実関係が覆ることもあります。最も重要なのは情報を少し疑ってみることです。全く信用するなという意味ではありません。何もかもを鵜呑みにしない姿勢が重要なのです。

さまざまな情報に触れる

分からないことは自ら調べてみることも大切です。かつてはテレビや新聞、図書館で本を読むといった方法で情報を得ましたが、今この時代だからこそできるのはインターネットで情報を探しに行くことです。

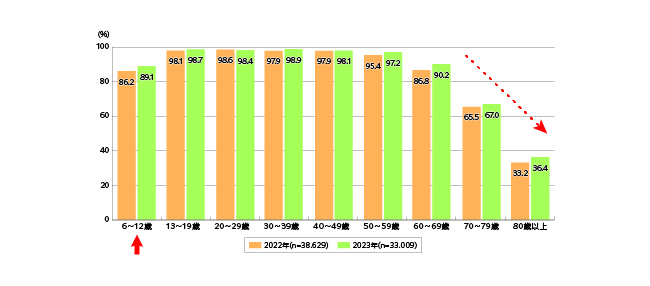

インターネットの世代別利用率を見ると、年齢とともに下降気味です。ただ、6歳から12歳の利用率が高いことを考えると、シニアも活用できるのではないかと思います。インターネットを扱うのは難しそうに感じるかもしれませんが、子どもと比べれば説明書も読めるし、扱いながら慣れることもできるでしょう。

年代別インターネット利用率

年代別インターネット利用率

出典:総務省(2024)情報通信白書令和6年版

また、約70%のシニアはインターネットを使うことに不安を感じています。個人情報の漏えい、コンピューターウイルス、架空請求や詐欺への不安です。架空請求や詐欺は手口を事前に知っておくことが大事ですが、使っていると「こういう使い方は危ない」「こういう時には対応しない」などと分かってくるものです。使わないと不安は募ります。

世代ごとにどのメディアとの接触が多く、どのメディアが少ないかのデータもあります。10~30歳代はインターネットが90%を超え、テレビは半分を少し超えるぐらい。40~60歳代ではテレビや新聞が増えて、インターネットの割合が下がります。若い世代はインターネットから情報を得ていて、上の世代はテレビや新聞で情報を得ているのです。そこでシニア層に考えてほしいのは、テレビと新聞にインターネットも加えることです。情報がたくさんあれば、自分で真偽を判断するヒントも増えます。情報に触れる時間が長くなり、読み解く力も付くでしょう。

講座の様子

講座の様子

インターネットの「リテラシー」

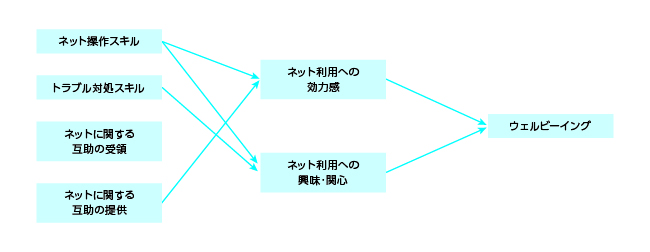

テレビ、新聞やインターネット情報を読み解いたりする能力を「メディア・リテラシー」と言います。リテラシーとは「識字」という意味です。そして「ウェルビーイング」という概念。これは「幸福感」と言われ、心理的にも身体的にも良い状態です。この二つを掛け合わせた研究があります。インターネットを使えるという効力感(自信)があり、興味と関心が高い人は、ウェルビーイングが高いという結果が示されています。

この研究では四つの重要な要素があるとされています。一つ目はインターネットを操作する技術。これは慣れていくしかありませんが、操作技術の向上は効力感につながります。二つ目はトラブルに対処する技術。インターネット絡みのトラブルへの対処や、何かのトラブルをインターネットによる情報収集で解決する技術です。

リテラシーとウェルビーイング(読み書き能力と幸福感)

リテラシーとウェルビーイング(読み書き能力と幸福感)

出典:桂瑠以・橋本和幸(2023)高齢者のネットリテラシーがウェルビーイングに及ぼす影響過程,情報メディア研究22(1): 1-13.

三つ目がインターネットに関する互助の受領、四つ目が互助の提供です。互助とは助けのことで、インターネットに関する事を教えてもらった経験(受領)よりも、教えた経験(提供)の方が効力感につながります。難しいことではなく、インターネットをあまり使わない人に「こんなことがあった」と見せたり、子どもや孫が分からないことを教えてあげたりと、パソコンを使って少しでも何かを教えた、何かの情報を提供したという経験が効力感につながります。

さまざまなメディアの活用を

インターネットのリテラシーを考えると、三つの概念が挙げられます。他者とコミュニケーションが取れること、複雑な操作が可能であること、そしてインターネット上の情報にも懐疑的になることです。パソコンに詳しい人でも、情報に懐疑的になる姿勢を身に付けていないと行動が偏ります。この部分があまり備わっていない人が、例えば政治家の悪口をインターネット上にたくさん発信したりします。新聞社に投書を送っても、あまりに極端な内容や過激な内容は紙面に載りません。もちろん、テレビ局に乗り込むこともできません。でも、インターネットでは非常に簡単に意見を発信できます。ですから、それを見る側も懐疑的になることが重要です。

メディアの特性について説明する大橋准教授

メディアの特性について説明する大橋准教授

さて、2007年に納豆に関する番組の捏造があった時、新聞にこのようなことが書かれています。

テレビは公共の電波で仕事をしている。放送で納豆が売り切れるような現象も含めて、社会への影響にもっと敏感になるべきだ。娯楽番組だから大目に見てもらえる。そんな甘えがあるなら、テレビ離れはさらに進むだろう。視聴者も一つの情報に振り回されない賢さを身に付ける必要がある。内容を鵜呑みにするのは危うい。命に関わる健康情報ならば、なおさらだ。

これはいまだに言われ続けていることです。テレビだけではありません。インターネットにはもっと膨大な情報があふれています。影響力の大きいインターネットは、見るときにも活用するときにもリテラシーが必要です。インターネットをうまく活用し、自信を得て、さまざまなメディアの情報を生活に生かしてほしいと思います。

あわせて読みたい

【生活習慣病予防】運動不足はなぜ悪い?解消方法や運動量の目安とは…

久留米大人間健康学部スポーツ医科学科の教授で、循環器内科の専門ドクターの榎本美佳氏に解説してもらいました。運動不足解消のポイントや、運動量の目安とは...自宅でできる簡単な運動も、健康長寿へと導いてくれそうです。