戦後まもなく生まれた「団塊の世代」が後期高齢者(75歳以上)になる2025年。超高齢化により起こる様々な問題は、まとめて「2025年問題」と称されますが、医療・介護にはどのような影響があるのでしょうか。今回は訪問医療・在宅介護の実態について取材しました。

目次

患者と介護の家族にも注意そそぐ

医師や看護師らが患者の自宅や施設に足を運んで医療サービスを提供する「訪問診療」とはどんなものかー。福岡市西区で内科クリニックを経営する木村史郎医師(63)の「訪問診療」に同行取材した。 (吉塚 哲)

2月12日の午後、訪問診療に出発した。看護師の皆川隆市さん(43)が運転する車に同乗させてもらう。

木村医師は開業後17年間、訪問診療を行っている。最初は一人だったが、2021年からは在宅医療に志を持つ後輩の医師と二人で対応している。クリニックの院長でもある木村医師は週1日、訪問診療を行い、残りの日はクリニックの患者を診察している。

好きなものを食べられる喜び

Tさん(69)は、海の見える団地の8階で暮らしている。腸閉塞を患い、入院していたが、退院後、親戚の女性(66)と生活。認知症で歯がないため、入院中は食事にとろみをつけていた。女性と暮らすようになってから、Tさんは食べたいものをおねだりするようになったという。

「ミカンを食べさせてもよいですか」と女性が聞く。「ちょっと見せて」と木村医師。むいたミカンをおいしそうに食べたTさんは「もっとちょうだい」と大きな声を出した。皮も残さずに食べる様子を見た木村医師は「大丈夫そうだね」とOKを出した。

好きな物を食べられるようになって、Tさんはご機嫌。入院時に比べて顔色がよくなったという。木村医師は食べ物を与える時は細心の注意を払うよう女性に伝えた。同時に「たとえ、のどに詰まらせる事態になっても、決してあなたのせいではないからね」とも語った。

診察後、その理由を聞くと、木村医師は「万が一、事故が起きたら、彼女はきっと自分のことを責めると思ったからです。介護する家族の負担は大きい。患者だけでなく、そうした家族にも注意の目を向けることが、私たちの役目だと思います」と話した。

支えてくれる家族とスタッフに感謝

一軒家で生活するOさん(82)は、とび職をしていたが、23歳のとき、屋根から落ちて下半身不随になった。80歳を超えてから、車いすで通院することが困難になった。

要介護4。Oさんはこの日、木村医師に骨粗しょう症の注射を打ってもらった。ベッドに寝たきりのため、看護師が毎日、おしめの交換にやってくる。

昨年、妻を亡くした。今は孫(28)が同居して朝晩の食事の準備をしてくれる。昼は近所に住む弟が弁当を買って来てくれる。

「多くの人の支えがあって命をつないでいる。自分は恵まれている」。Oさんは、感謝の気持ちをしみじみと語る。

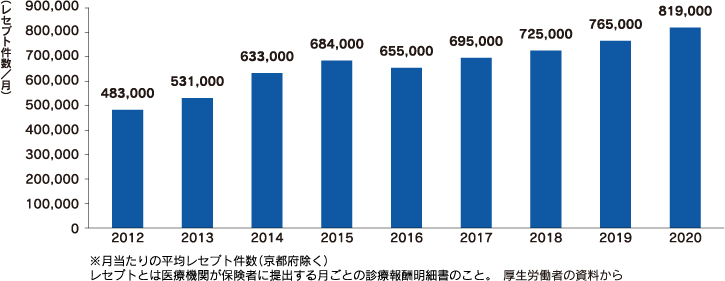

訪問診療の件数は 近年、増加傾向にある。

家族の愛が患者の表情を穏やかに

「具合はどうですか?」。ベッドに横たわるSさん(91)に、木村医師が声をかけ、聴診器を当てた。

Sさんは末期の甲状腺がん。右の首筋にできたがんが日増しに大きくなっていく。右足を骨折していて、歩けない。週2日の訪問入浴サービスは、スタッフが3人がかりで行うそうだ。

家族は、Sさんを自宅でみとる決意を固めている。ベッドの周りには、彼女の年齢やサンタクロースをかたどった色とりどりの風船がつるされていた。壁には「祝米寿」「祝卒寿」など長寿を祝う表彰状が飾られている。

病の重さとは裏腹に、Sさんの表情はとても穏やかに見えた。きっと家族が大切に温かく見守ってくれていることが、彼女にしっかりと伝わっているからだと思った。

この日、木村医師と皆川看護師は約3時間かけて、福岡市西区と早良区の患者7人の自宅や老人ホームを回った。患者や家族と向き合う医療の大切さをあらためて感じた。

訪問診療受けたいとき、どこに相談?

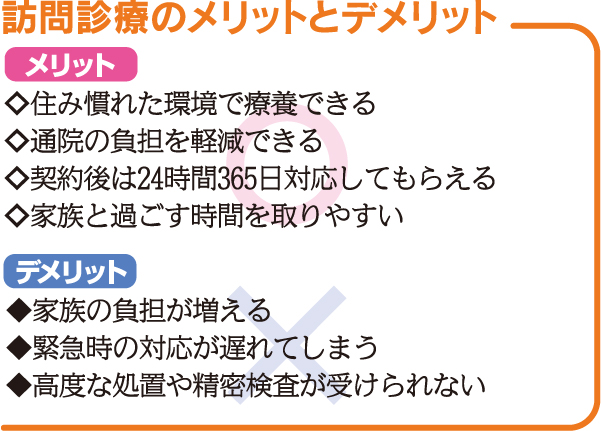

患者や家族の事情で通院が難しくなったため、お医者さんに自宅に来てもらいたい。訪問診療を希望する場合、どこに相談すればよいのだろうか―。相談できる窓口は以下のようなところがある。

まずはかかりつけの医療機関。病院に常駐するソーシャルワーカーなどが相談に応じてくれる。次に介護保険の認定を受けている人は担当のケアマネジャーに聞く手もある。さらに、さまざまな角度から高齢者をサポートしてくれる「地域包括支援センター」も頼りになる組織だ。

訪問診療には医療保険が適用される。1割~3割の自己負担で必要な医療を受けることができる。自己負担の割合は、患者の年齢や所得額、健康保険の種類によって変わる。1割負担の人が月に2回来てもらうケースの場合、毎月の費用の目安は7千円~8千円程度(薬代などは含まない)になるという。