運動がストレス解消につながると感じている方は多いのではないでしょうか。

そのメカニズムとリラクゼーション法「漸進的筋弛緩法」について、久留米大人間健康学部スポーツ医科学科助教の當山貴弘氏が徹底解説いたします。

話を伺ったのは?

久留米大人間健康学部スポーツ医科学科助教の當山貴弘氏

久留米大人間健康学部スポーツ医科学科助教の當山貴弘氏

久留米大人間健康学部スポーツ医科学科助教

當山貴弘(とうやまたかひろ)氏

沖縄県出身。博士(教育学)。九州大大学院人間環境学府行動システム専攻健康スポーツコースを修了し、2023年度に久留米大人間健康学部スポーツ医科学科に着任。専門は体育心理学で、研究のテーマは体育授業における回避的態度と学習成果との関係。授業では保健体育科教育法、スポーツ指導論などを指導中。

目次

ポジティブな心理 ストレスの軽減へ

運動はポジティブな心理的状態をつくり出します。その効果は大きく分けて六つ。「状態不安の低減」「抑うつレベルの低減」「神経症や不安症の低減」「重度抑うつへの治療の補助」「情動的効果」そして「ストレスの低減」です。過度なストレスは、心理的疾患の原因になる可能性があります。

人間関係や仕事でのミス、体調不良といったストレスの原因となる外的な刺激をストレッサーといいます。それを受けたことによって生じる不安や恐怖などは、ストレス反応といいます。

人はストレッサーが降りかかった時、まずそれが脅威で有害なものであるかどうかを評価をします。次に、脅威であればそれがどの程度対処可能なのかを評価します。ストレッサーが脅威で、対処できないとネガティブな評価をした場合には、ストレス反応を生じさせます。

ストレスを軽減する行動について説明する當山氏

ストレスを軽減する行動について説明する當山氏

一方で対処できると評価すると、ストレス軽減への行動が引き起こされます。これを対処行動といい、うまくいけば心身の良好な状態に至りますが、失敗するとそれが新しいストレッサーとなって、さらなるストレス反応を引き起こすことになります。

この対処行動には、ストレッサーを解消しようとする問題焦点型と、ストレッサーによって生じる不安や緊張などの情動を解消しようとする情動焦点型の二つがあります。例えば、テスト前に勉強不足で悩んでいたとします。このような時、問題焦点型の例としては、テスト勉強に励むことなどが挙げられます。また情動焦点型の例としては、テスト勉強とは別のことをして気をそらし、不安を解消しようとする行動などが挙げられます。

問題焦点型の方が良さそうに思えるかもしれませんが、常に問題焦点型である必要はありません。行き詰まった時など、気晴らしによって問題解決への新しいアイデアが生まれたりもします。二つの行動の使い分けが大切なのです。

自分で選んだ運動 快適に感じる強度

運動は情動焦点型の対処行動の一つに位置付けられます。ストレスが生じた時、不安を和らげるための方法となるのです。

ただし、運動でストレスを軽減するためには要件があります。①反復性②連続性③20分から25分程度の時間④中等度の強度⑤競争しない⑥自己選択で運動の種類を決める⑦スケジュールに組み込む規則性⑧快適な環境での実施―です。また、運動は継続をした上で効果が得られるということを、しっかりと理解しておく必要もあります。

自ら運動種目を選び、快適な強度で行うと長期的な継続、そしてストレス軽減が見込まれます。例えばジョギングが好きであれば、ジョギングで自分の快適なペースを見つける。自分が楽しいと思える運動を選択し、不快に感じない、快適な運動強度で行うことが重要です。

また運動の継続には、「これぐらいならできる」という目標を設定することも大切です。難しい目標を立て、それが達成できないとかえってストレスになる恐れもあります。お風呂上がりにストレッチをする。近くのコンビニまで歩いて行く。運動していない人は、そうした小さなことからスタートしましょう。

當山氏の話に聞き入る参加者

當山氏の話に聞き入る参加者

漸進的筋弛緩法で心身をリラックス

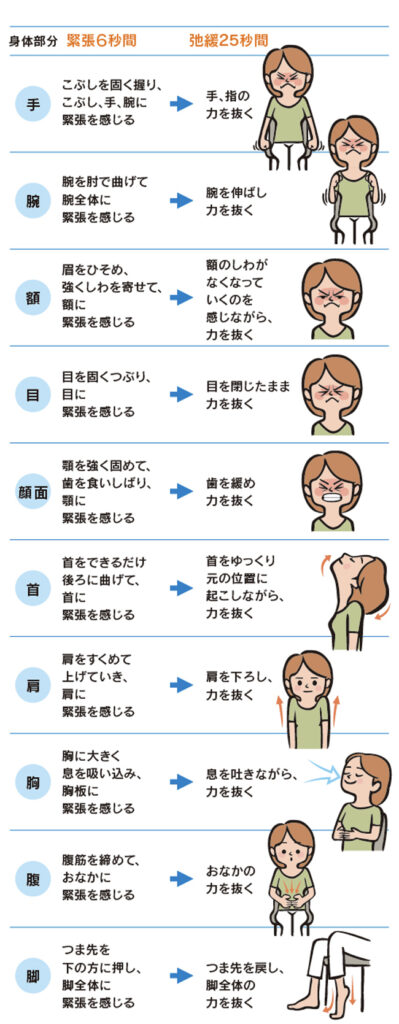

「漸進的筋弛緩法」は、各部位ごとの筋肉に60~70%の力を入れ、次に一気に脱力することで、心身をリラックスさせる方法です。部位ごとに筋肉の6秒間の緊張、25秒間の弛緩を行います。

當山氏は「筋肉の緊張と弛緩を繰り返すことでリラックス効果が期待できます。すべての部位を行って約5分間。できれば2~3セット行ってください」と勧めます。

あわせて読みたい

【生活習慣病予防】運動不足はなぜ悪い?解消方法や運動量の目安とは…

久留米大人間健康学部スポーツ医科学科の教授で、循環器内科の専門ドクターの榎本美佳氏に解説してもらいました。運動不足解消のポイントや、運動量の目安とは...自宅でできる簡単な運動も、健康長寿へと導いてくれそうです。