運動で生きがいの向上を―。なぜ高齢期に運動・スポーツが推奨されるのでしょうか。「高齢期は生きがいを持つことが大事。運動・スポーツはそこに好影響をもたらします」。スポーツ心理学を専門とする久留米大人間健康学部スポーツ医科学科講師の奥野真由氏は、身体面にとどまらない運動・スポーツの“恩恵”をそう説きます。併せて、スポーツメンタルトレーニングのリラクセーション技法として、アスリートたちも取り入れる呼吸法を紹介します。

※西日本新聞TNC文化サークル久留米教室の講座「脳活健康大学」を採録し、抜粋・構成

話を伺ったのは?

久留米大人間健康学部スポーツ医科学科講師

奥野真由氏

久留米大人間健康学部スポーツ医科学科講師の奥野真由氏

久留米大人間健康学部スポーツ医科学科講師の奥野真由氏

大阪府泉佐野市出身。大阪体育大大学院から国立スポーツ科学センター研究員を経て、2017年に久留米大人間健康学部スポーツ医科学科へ。スポーツメンタルトレーニング指導士、公認心理師。日本スポーツ心理学会の理事会幹事、日本陸上競技連盟の科学委員会委員などを務める。日本代表選手からジュニア育成選手まで、さまざまな競技レベル、年代を対象にメンタルトレーニング指導や心理支援を行っている。

目次

「喪失」の時期

高齢期の「喪失」について解説する奥野真由氏

高齢期の「喪失」について解説する奥野真由氏

高齢期は「喪失」を多く経験する時期です。まず生物学的に顕著に体が変化します。身体機能の低下で動きづらくなったり、椎間板の変性や椎骨の変形で腰が痛くなったり、まっすぐ立つのが難しくなったり。また、バランス能力の低下でつまずきやすくなるなど、さまざまな変化が起こります。

感覚機能では目、耳の調子、味覚、嗅覚も変わります。皮膚の感覚機能が変化することによって熱中症を起こしやすくなるとも言われ、認知や記憶の機能も変化します。

社会生活からの引退も喪失の一つです。定年退職のほか、家庭でも親、妻、夫としての役割が落ち着きます。これら「地

位、役割の喪失」や、仕事という生きがいを失い、生活リズムの変化に伴い身体機能も低下すると言われています。

人間関係も縮小します。高齢期ではなくても人間関係の拡大や縮小はありますが、あらがおうにもあらがえない死別による縮小は心理に大きく影響します。

生きがいが大切

こうしたさまざまな喪失によって病気、貧困、無役割、孤独といった「四つの苦」を経験しやすくなります。これに柔軟に適応するためには、生きがいを持つことが非常に重要です。

それまでは社会や会社など外部からの評価で自分の振る舞いを決めることも多かったでしょう。高齢期になると自分の生きがいや充実感を行動の判断基準にすることが、健康上も大事になってきます。

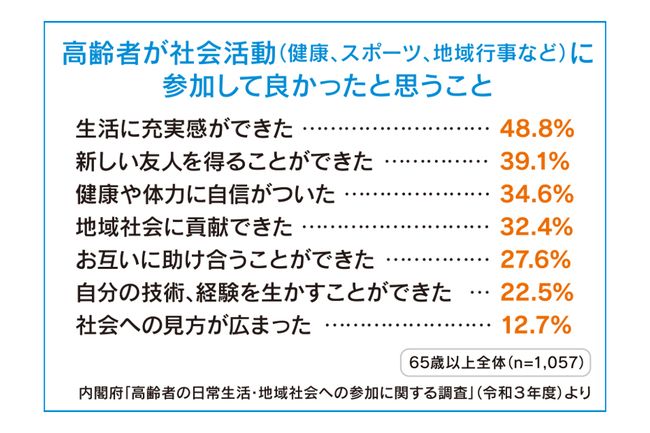

では、どうすれば生きがいは向上するのでしょう。内閣府が行った高齢者への調査で、健康状態が良い人、親しい友人や仲間をより多く持つ人、社会活動に参加している人、家族や友人との会話が多い人ほど、生きがいを「十分に感じている」と回答しています。

こうした生きがい向上のポイントを踏まえると、運動・スポーツにはいろいろな恩恵があります。心身の健康の増進、日常動作の高い水準での維持、生活の質の向上や、いろんな人が集まる環境にいるだけでも孤独感は軽減されます。

高齢者が社会活動に参加して良かったと思うこと

高齢者が社会活動に参加して良かったと思うこと

会社や家庭での役割は徐々に縮小しても、ともに運動をするグループ内での役割が見つかったり、コミュニケーションを築く機会が増えたり、社会に貢献できるという自信を得られたりします。運動は体だけでなく、心理的にも生きがいを向上させる非常に重要な行為なのです。

肩の力を抜いて

「 少し肩の力を抜いて 」と奥野真由氏

「 少し肩の力を抜いて 」と奥野真由氏

もっとも、良い面ばかりではありません。例えば、真面目で何にでも全力で頑張ることや、自信があったのに思うように動けない姿を見られたくないといった気持ちは、けがの要因になります。あの人はできるのに、過去にはできたのにと「できない自分」を自覚するのは自尊心を低下させる要因にもなります。

エイジズムといって、周囲の思い込みで「年齢に合わない」という目を向けられたりすると、自信をなくす要因や運動への羞恥心につながります。なかなか仲間に入れない、女性ばかりで男性は入りづらいといった状況は阻害感や孤独感を生みます。

そうしたネガティブな側面を避け、生きがいの向上につながるよう、運動は義務として「やるべきもの」ではなく、「やらないよりは、やった方がいい」といった柔軟なスタンスで臨んでください。「やっていないからダメ」でもなければ「やっているから全てがOK」でもありません。運動に魅力を感じない人や、家庭でできる趣味が生きがいの人もいます。するのも自由、しないのも自由、時々休むのも自由です。

重要なのは、生きがいを感じる取り組みを見つけること。それが運動であれば、少し肩の力を抜いて、より生きがいや充実感を得てほしいと思います。

「止める」を挟む

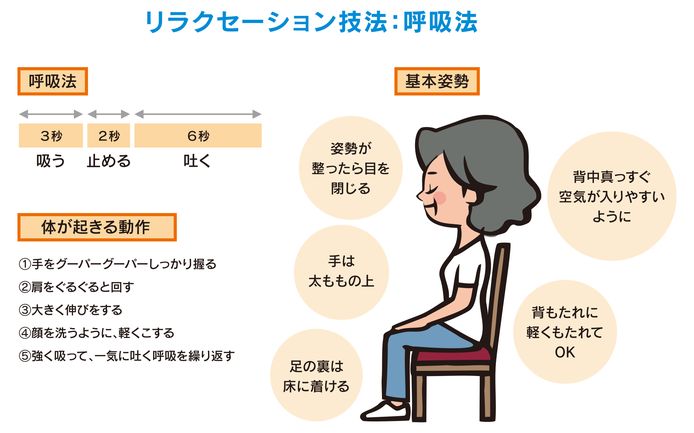

リラクゼーション技法:呼吸法

リラクゼーション技法:呼吸法

人は緊張しているとき、浅く普段よりも速いリズムの呼吸になります。そこで緊張をほぐすために深呼吸するのですが、その大きく吸って大きく吐く間に少し息を止めることを挟むと、呼吸のリズムが整いやすくなります。

安定感のある椅子に座り、手を太ももに乗せるのが座位の基本姿勢です。背中が丸まったり、反ったりだと呼吸しづらいので、真っすぐに座りましょう。足裏はしっかりと床に着けます。

姿勢が整ったら目を閉じます。まずは普通に吸って吐いてと自然な呼吸。そこから腹式呼吸でおなかが膨らむように大きく3秒吸い、2秒止め、6秒吐く呼吸に切り替え、これを繰り返します。

細く長く、吸う秒数の2倍で優しく吐くのがポイントです。3秒、2秒、6秒のリズムよりも、4秒、2秒、8秒の方が自分に合えば変えても構いません。止めるのも2秒が苦しければ1秒でも、自分の感覚に合わせます。鼻、口のどちらで呼吸しても大丈夫。何分ほど繰り返すかも、自分で効果を探ってください。ただ、長時間実施すると眠くなり、その後の活動に影響することがあるので注意してください。

体が起きる動作も

「呼吸法」や「体が起きる動作」を体験

「呼吸法」や「体が起きる動作」を体験

リラックスできたら突然立ち上がらずにゆっくりと目を開け、その後に活動する場合には体が起きる動作を必ず行います。手をグー、パー、グー、パーと握り拳をつくっては開く。肘の曲げ伸ばしや、肩をぐるぐると回します。胸の前に手を組んで前方に大きく伸び。顔を軽くこするのもいいです。さらに強く吸って一気に吐き出す呼吸を数回行います。

基本姿勢は座位としていますが、最もリラックスできるのは仰臥位(仰向けに寝た状態)です。寝付きが悪い時に、布団の中で取り入れるのもいいでしょう。また、お孫さんなどスポーツに励んでいる人がいたら、ぜひ教えてあげてください。

あわせて読みたい

【脳活健康大学】運動は老化を遅らせる 毎日40〜60分、体を動かそう

加齢にともない体の働きが低下するのは当たり前。しかし、継続的な運動は老化の速度を遅らせ、いろいろな病気の予防や治療にも繋がる。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい 運動で生きがいアップ 身体面だけではない“恩恵” 運動で生きがいの向上を―。なぜ高齢期に運動・スポーツが推奨されるのか。「高齢期は生きがいを持つこ […]