加齢にともない体の働きが低下するのは当たり前。しかしながら、継続的な運動は老化の速度を遅らせ、いろいろな病気の予防や治療にもなるといいます。久留米大人間健康学部の学部長で循環器専門医、日本スポーツ協会認定スポーツドクターでもある吉田典子氏は「運動は体の機能に多面的に働いて、総合的にさまざまな効果が期待されます。まずは明日から、10分でも良いので歩き始めましょう」と呼びかけます。

※西日本新聞TNC文化サークル久留米教室の講座「脳活健康大学」を採録し、抜粋・構成

話を伺ったのは?

久留米大人間健康学部の学部長

循環器専門医 吉田典子氏

久留米大人間健康学部の学部長、吉田典子氏

久留米大人間健康学部の学部長、吉田典子氏

1984年久留米大医学部を卒業し、医学部内科学(三)講座(現在は内科学講座心臓・血管内科部門)助手に。93年医学博士。同年から95年までスウェーデン・イエーテボリ大に留学。2009年久留米大健康・スポーツ科学センター教授に就任。16年同保健管理センター長。17年同人間健康学部スポーツ医科学科教授。20年から現職。

目次

低下する生理機能も運動で維持・向上

「明日から、10分でも良いので歩き始めましょう」と呼びかける吉田典子氏

「明日から、10分でも良いので歩き始めましょう」と呼びかける吉田典子氏

老化は時間の経過とともに進行し、元には戻らないのが原則です。つまり若返ることはありません。しかし、適度な運動の継続によって進行を遅らせることができます。老化に関与する要因は遺伝が15〜25%、生活習慣や環境因子が75〜85%程度と推定されています。早く老ける人と、いつまでも若い人の差の多くには生活習慣や環境が関わります。その環境因子の一つが運動不足です。

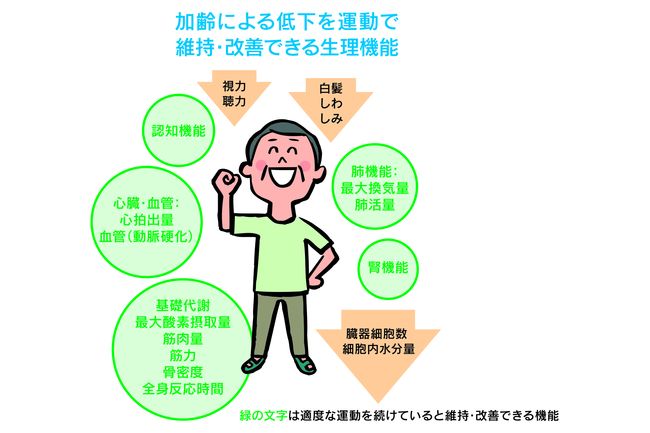

加齢により低下する生理機能で視力、聴力、記憶力は実感できますし、動作に関係する筋肉量、筋力、骨密度、とっさに動く能力を示す全身反応時間も確実に落ちていきます。臓器の細胞数や水分量が少なくなり、肺機能、腎機能、心臓や血管の働き、全身持久力の指標となる最大酸素摂取量(体に酸素を取り込む能力)も低下します。

ところが、これらの生理機能は一部を除き適度な運動を続けることで、年を取っても維持できることが分かっています。運動すれば筋肉量が増し、筋力や骨密度も増加します。また、肺活量が増え、心臓や血管の働きも向上し、最大酸素摂取量が増加します。

最大酸素摂取量は高い人ほど長生きであることから健康度の指標とも言われています。10年で5〜15%ほど低下しますが、ジョギングや速歩(そくほ)などの持久的トレーニングを続けると、高齢者でも維持・向上できます。今まで全く運動していなかった人は、1〜3カ月もすると体力の向上を実感できるでしょう。

筋力維持のために筋力トレーニングも大切です。高齢者でも筋力トレーニングにより、骨格筋量の増加と筋力向上を認めることが示されていて、その効果は青年と大差はありません。安静臥位(がい)(あおむけに寝た状態)時のエネルギー消費量を基礎代謝と言い、加齢により徐々に低下しますが、骨格筋量が増加すると基礎代謝量も増え、少々食べても太りにくい体になります。骨格筋量が低下しやすい高齢者にこそ、筋力トレーニングをお勧めします。

動脈硬化の進行もスピードダウン

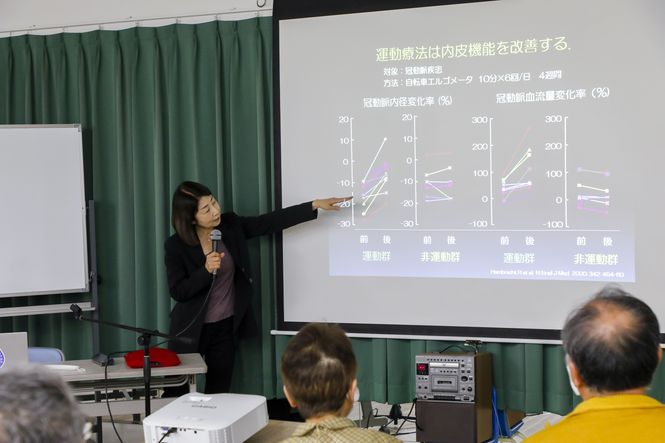

データを紹介しながら運動の大切さを解説する吉田典子氏

データを紹介しながら運動の大切さを解説する吉田典子氏

現在、日本人の22%ほどが心臓や血管の病気で亡くなっています。死因の1位はがんですが、2位の心疾患が約15%、4位の脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患が約7%を占めます。その原因は動脈硬化(血管の老化)です。動脈硬化を進める一番の要因は加齢ですが、喫煙、肥満、高血圧、糖尿病、脂質代謝異常や精神的ストレスなど他の要因は、喫煙を除き全て運動で改善できます。

運動が素晴らしいのは多面的な効果を持つことです。例えば高血圧の薬は血圧を下げ、糖尿病の薬は血糖値を下げます。一方、運動は前述の動脈硬化を進める要因を改善し、総合的に動脈硬化の進行を遅らせて、心血管病の発症を予防し、死亡リスクを低下するという、さまざまな治療薬にも匹敵する効果が期待されます。

ただし、運動を中止して1カ月もすると元の状態に戻ってしまいます。効果を得るためには、継続することがとても重要です。

買い物や家事など毎日少しでも動く

運動に関する話に熱心に耳を傾ける参加者

運動に関する話に熱心に耳を傾ける参加者

成人を対象とした多くの疫学研究で、身体活動量が多い人ほど認知症、がん、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)などの病気の発症や死亡リスクが低いことが分かっています。

では、どのぐらいの運動をすれば良いのでしょう。新たに改訂された厚生労働省の「健康づくりのための身体活動ガイド2023」では、高齢者や体力が低下した人は買い物や食事の支度、掃除など何でも良いので1日40分以上、少しでも体を動かすこと、さらに有酸素運動や筋力・バランス・柔軟性など多要素な運動を週3日以上行うことを推奨しています。

成人は歩行などの身体活動を1日60分以上、さらに息が弾み汗をかく程度の運動を週60分以上。また、成人、高齢者ともに筋力トレーニングは、自重を利用した腕立てやスクワットも含めて週2、3日としています。

今回の改訂では成人、高齢者ともに「座りっぱなしの時間を短くする」という項目が加わりました。最近の研究論文をまとめた結果から、座位時間が増えるほど、死亡や病気のリスクが増えることが明らかになっています。例えばテレビを見ているときにCMの間は立ち上がるなど、座位時間を中断し、短くする工夫をしましょう。

細切れ運動でOK 合計で40 〜60分

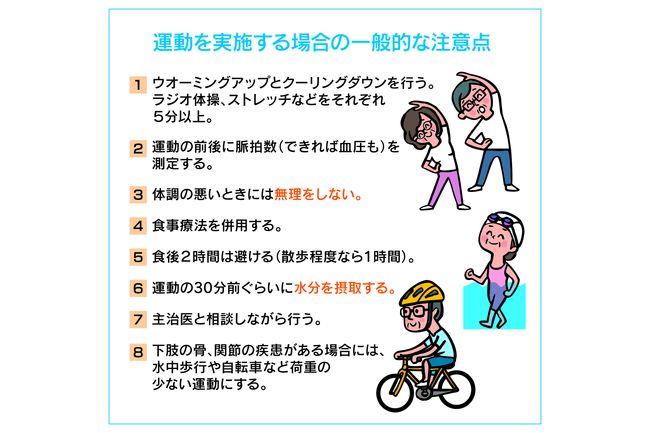

運動をする際には注意も必要です。運動の前後に脈拍数や血圧を測定し、いつもより高い時や体調の悪い時は見合わせましょう。また、食後2時間、散歩程度なら1時間は避けてください。糖尿病の人は食後2時間ごろの血糖値が最も高く、この時間帯を抑えるには1時間後ぐらいから歩き始めると効果的です。

食事では、筋肉量の減少を防ぐためにタンパク質をしっかり取ることも重要です。運動開始の30分ほど前に水分をとりましょう。摂取量の目安は300mlです。一度に飲めない人は分けて飲むと良いでしょう。治療中の病気がある場合は事前に主治医と相談してください。

運動が苦手な人、時間のない人は、必ずしも60分間続ける必要はありません。10分、15分の短時間の運動でも合計で1日40〜60分間になれば効果があります。また、体力のレベルには個人差があります。年齢にこだわらず、体を動かしてみて「気持ちがいい」もしくは「ややきつい」と感じる程度で、楽しく継続できる運動から始めましょう。

あわせて読みたい

【脳活健康大学】免疫力強化だけでは不十分 バランスの維持も大切

ウイルスや細菌など感染症の病原体と戦う体内の防衛システムが免疫。しかし、このシステムのバランスが崩れると、免疫細胞は自分自身を攻撃し、さまざまな疾患やアレルギーを招く。いかに免疫を強化しながらバランスを保つか。その鍵を握るのは腸です。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] あわせて読みたい 【脳活健康大学】運動は老化を遅らせる 毎日40〜60分、体を動かそう 加齢にともない体の働きが低下するのは当たり前。しかし、継続的な運動は老化の速度を遅 […]