脳活新聞とは

人々の平均寿命の延伸に伴い、「人生100年時代」が到来したと言われる現代日本。その中で、社会の持続可能性を維持し、また、個々が長く続く老後を健康的で自分らしく過ごすために、「健康寿命の延伸」への関心が高まっています。

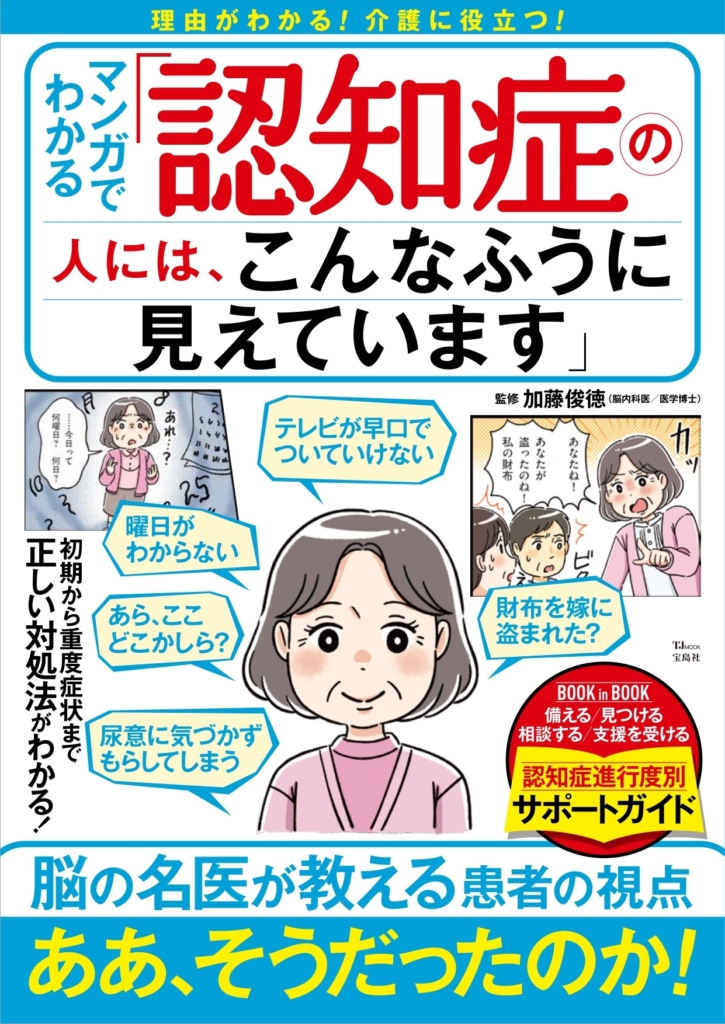

一方、2025年には全国における認知症の人数は約700万人、実に65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症を患うと推計されています。「認知症予防」は、安心して生活できる社会づくりのための重要な課題の一つであり、認知症に関する正しい知識や理解の一層の普及も必要です。

西日本新聞社では、賛同する行政や団体、企業とともに「脳活新聞」プロジェクトに取り組み、運動、食事、睡眠、社会参加、脳トレなどの普及・啓発活動による「健康寿命の延伸」「認知症予防」の実現を目指します。

生活者の健康づくりと安心して生活できる社会づくりに貢献することで、持続可能な開発目標(SDGs)を支援していきたいと考えています。

※「脳活新聞」の名称、ロゴは西日本新聞社の登録商標です。(登録第6537944号、第6487594号)