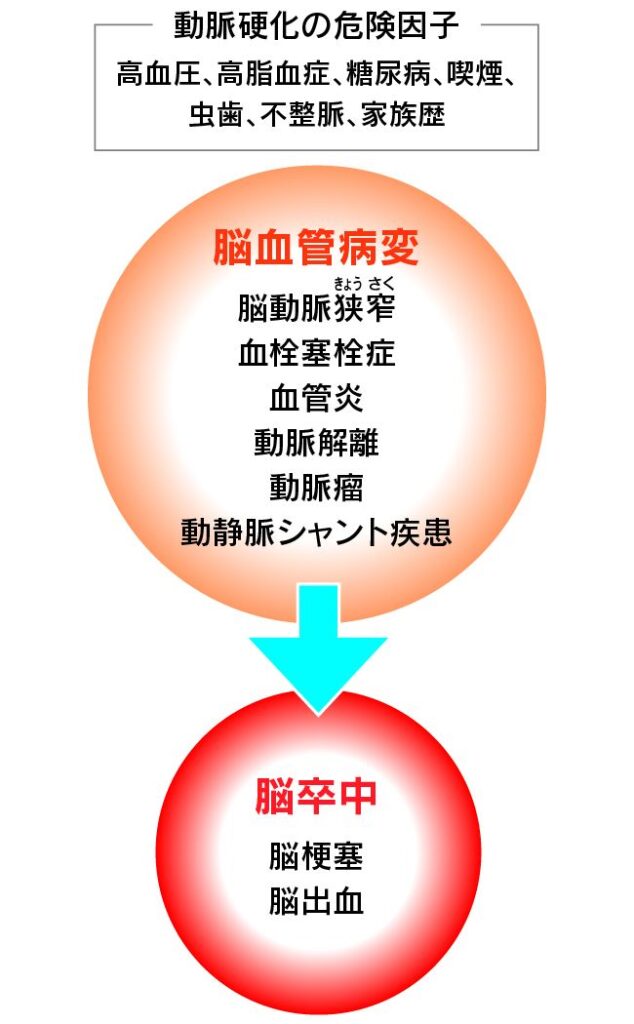

脳の血管が詰まれば脳梗塞、破裂すれば脳出血やくも膜下出血。これらの総称が脳卒中です。どちらも動脈硬化を主要因に、突然発症する脳血管疾患。言わずと知れた命に関わる怖い病気ですが、一方で治療法も進んでいます。その一つが血管に細長い管を入れて行うカテーテル手術(IVR)。画像診断と同手術を専門とする久留米大医学部放射線医学講座の主任教授・田上秀一氏に、どのような手術を行うのかなどを解説してもらいました。

※西日本新聞TNC文化サークル久留米教室の講座「脳活健康大学」を採録し、抜粋・構成

話を伺ったのは?

久留米大医学部放射線医学講座の主任教授

田上秀一氏

久留米大医学部放射線医学講座の主任教授・田上秀一氏

久留米大医学部放射線医学講座の主任教授・田上秀一氏

医学博士。1971年熊本県出身。96年大分医科大医学部医学科卒業。脳神経センター大田記念病院(広島)、ロイヤル・パース病院(オーストラリア)、ラ・フェ工科大病院(スペイン)への留学を経て、2017年に久留米大医学部放射線医学講座へ。24年から現職。日本医学放射線学会専門医・代議員、日本脳神経血管内治療学会指導医、日本IVR学会専門医・評議委員。日本門脈圧亢進症学会技術認定医(IVR領域)、日本癌治療学会癌治療認定医など。

目次

増える「できること」

厚生労働省の昨年の統計によると、日本人に多い死因はがん、心疾患、老衰と続いて4番目が脳血管疾患でした。また、同省の2022年の統計で要介護となる原因の1番目は認知症で次が脳血管疾患です。認知症の種類で最も多いアルツハイマー病に次ぐのは脳血管性。小さな梗塞や出血でも、繰り返すと認知症につながります。

一方で治療も発達しています。太い動脈に硬化があれば外科手術で血栓や脂肪の塊などを除去でき、血管のバイパス手術もあります。脳梗塞を起こしてもt-PAという血栓を溶かす薬の投与で回復する人もいます。

ただ、t-PAで血流が戻らないケースがあり、その場合に行うのがカテーテルという細長い管を血管に入れて行う手術です。CT(コンピューター断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像法)、血管造影装置などで脳内の血管の詳しい立体画像や血流の状態が見られるようになり、カテーテル手術でできることが増えています。

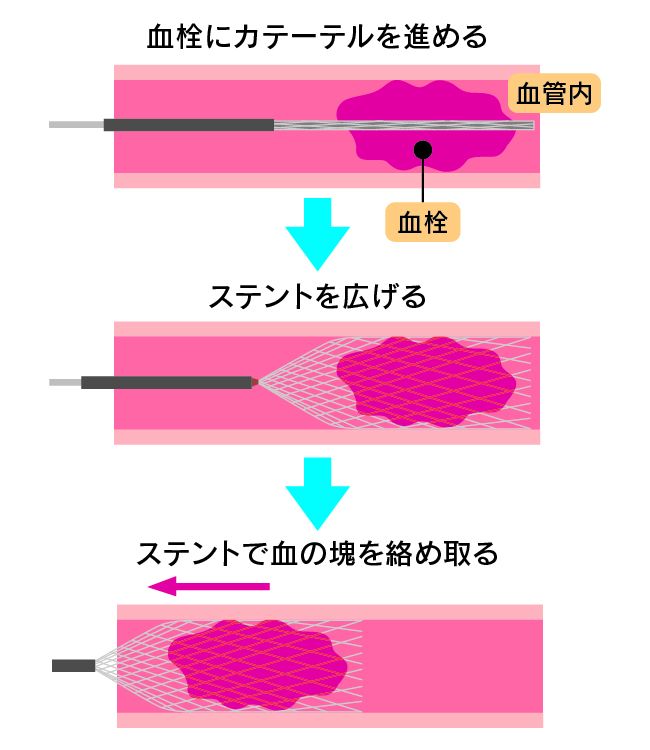

患部の血栓を除去

脳梗塞の場合、多くは脚の付け根の血管から入れた管を、エックス線透視による画像を見ながら頭の血管に届かせます。患部に到達すると、カテーテルから治療用器具を入れて血栓を除去します。約10年前にステント(金属製の筒)を血栓に絡めて引き出す方法が生まれ、他の器具を使ったかつての方法より高い治療効果を発揮しています。

血栓を除去しても再び詰まる危険性がある動脈硬化を併発している場合は、留置して血管を広げておくタイプのステントもあります。また、脳梗塞の予防として、動脈硬化が多い首の動脈もステントで広げることができます。

脳梗塞の血栓除去手術

脳梗塞の血栓除去手術

残念ながら、完全に脳梗塞に陥った中心部の神経細胞は元には戻りません。しかし、その周辺には今なら血液を通すと神経細胞を救えるだろうという場所(ペナンブラ)があります。脳の血液が止まると1分間に約190万個の神経細胞が死滅していきます。ペナンブラを同定するための画像診断と治療は急がなければいけません。発症から治療までの時間が重要です。

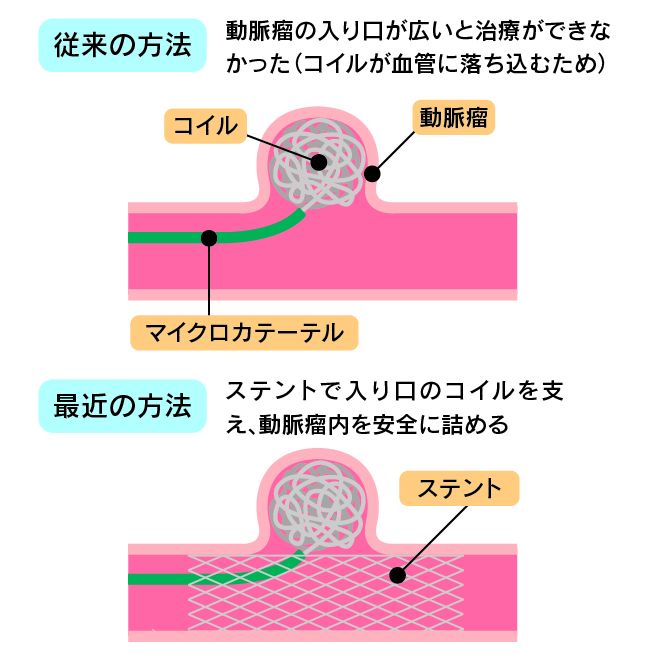

血管のこぶを埋める

脳出血のうち、くも膜下出血は特に恐ろしい病気です。出血の時点で約3割の人が亡くなり、約3割は治療後に何らかの障害が残ります。その主な原因となるのが脳の動脈瘤(りゅう)の破裂です。

かつて動脈瘤の治療には開頭手術が必要でしたが、開頭すると体への負担が大きくなります。そこで最近盛んに行われているのが、カテーテルで動脈瘤の中に詰め物をする「コイル塞栓(そくせん)術」です。

この手術では柔らかいプラチナ製ワイヤを、周りの正常な血管を傷めないよう慎重にこぶの中でぐるぐると巻いてコイルを作ります。コイルで埋まると新たな血液が流入せず、やがて血の塊ができてこぶをふさぎます。こぶの状態に応じてステントの併用や、最近では目の細かいステントだけを留置してこぶの中の血栓化を促す治療も広く行われています。

動脈瘤のコイル塞栓術

動脈瘤のコイル塞栓術

異常な交通にも

このほか動静脈シャント疾患という、動脈と静脈が毛細血管を経ずに直接つながる病気があります。動脈は静脈より10倍ぐらい強い圧力がかかっていて、この疾患では高い圧力かつ速くなった血液が毛細血管で緩衝されずに静脈に流れるため、血管の拡張や動脈瘤、静脈瘤、正常血管の虚血やうっ血を起こし、けいれん、まひ、意識障害などをきたします。

その治療の一つとして、カテーテルでシャントの部分の血流を止める塞栓術を行います。サイズや場所によって、コイルを使用するか接着剤のような液体を血管に流して病変部を固める方法があります。

時間が“決め手”に

脳卒中の危険因子には高血圧、高脂血症、糖尿病、不整脈、喫煙、家族歴などがあり、虫歯の放置も影響します。不整脈の中でも心房細動というタイプは心臓の壁が細かく動いて十分な収縮がないため、心臓内に血栓を作る危険性が高いです。また、家族に動脈瘤や動静脈シャントを患った人がいれば、自身も調べた方がいいでしょう。危険因子を持つ人は早めに受診し、しっかり治療や管理を行ってください。

万が一、言葉が出にくい、片側の手足が動きにくい、顔に力が入らない、ろれつが回らない、目が片寄るなどの脳卒中の初期症状が急に出たら、ためらわずに救急車を呼ぶこと。タイム・イズ・ブレイン(時間は脳である)という言葉があります。いかに早く治療を受けるかが回復の鍵を握っています。

講義に聞き入る参加者

講義に聞き入る参加者

放射線も厳重に管理

カテーテル手術やCT検査はエックス線を使用するため、放射線を浴びることは避けられません。このため医療機関は国際的な安全基準や、国内の研究組織が示した線量の「診断参考レベル」を順守しています。患者への事前説明も必須。「各病院の画像診断や治療装置は、診断参考レベルを目安として厳重に管理されていますので安心してください。疑問があれば担当医や検査技師に遠慮なく聞いていただきたい」と田上教授。また人工知能の発達により、少ない線量で高画質の画像を生成する最新装置も導入されています。

あわせて読みたい

歩行困難、排尿の問題…原因は「首」「腰」かも

手足の痛みやしびれ、歩行や箸の使用、排尿・排便の困難など、脊椎の神経ダメージは日常生活に大きな影響を与えます。

こうした症状の原因となる「腰部脊柱管狭窄症」や「頸椎症性脊髄症」について、久留米大医学部・医学教育研究センター教授で整形外科医の山田圭氏に解説していただきました。