近年、退職後や一人暮らしの高齢者を中心に、社会的孤立や孤独感が問題となっています。内閣府の調査によると、60歳以上の約4割が「孤独を感じる」と回答しており、健康面や生活の質に影響を与えることが分かっています。

本記事では、退職後やひとり暮らしで孤独感・孤立感を感じている方向けに国や市町村の孤独・孤立対策などを紹介いたします。

目次

退職後や一人暮らしで孤立しがちなシニアの現状

社会構造の変化(単身世帯の増加、働き方の多様化、インターネットの普及など)により、家族や友人、会社の同僚など、人と人との繋がりが薄くなり、シニアだけでなく現在社会に生きる人々は誰しも孤独感や孤立感を感じやすくなっています。

下記で、「会社」「地域」「家族」の3項目に分けて繋がりが薄くなった背景を解説しています。

会社との繋がり

退職後、日常の中心だった職場との接点がなくなることで、社会とのつながりが薄れがちです。長年同僚と過ごした時間が急に減り、会話や交流の機会が少なくなる方も少なくありません。

また、昨今は働き方の多様化によりリモートワークなど個人が働きやすい環境を重視した結果、対話の機会は以前より少なくなり、退職していない方でも孤独感を感じる方が増加している傾向にあります。

地域との繋がり

地域では、若年層や中年層が都会に向かい過疎化・高齢化が進んでいます。人が少なくなることにより地域組織が衰退し、組織としての活動が減少していきます。

そのようなことにより、以前では開催されていた地域のコミュニティでの催しや交流が少なくなり、外出する機会が少なくなり家に閉じこもる方が増加傾向にあります。

家族との繋がり

一人暮らしのシニアは、家族との接点が限られ孤独を感じやすくなります。日常の会話や支えを共有する機会が少なくなることで、心理的な孤立感が強まります。

離れて暮らす子どもや親せきとの連絡も不定期になり、助けを求めにくい状況が増えます。

特に食事や健康管理などの生活面でも、一人で対応する負担が大きくなります。

孤独・孤立の実態把握に関する全国調査

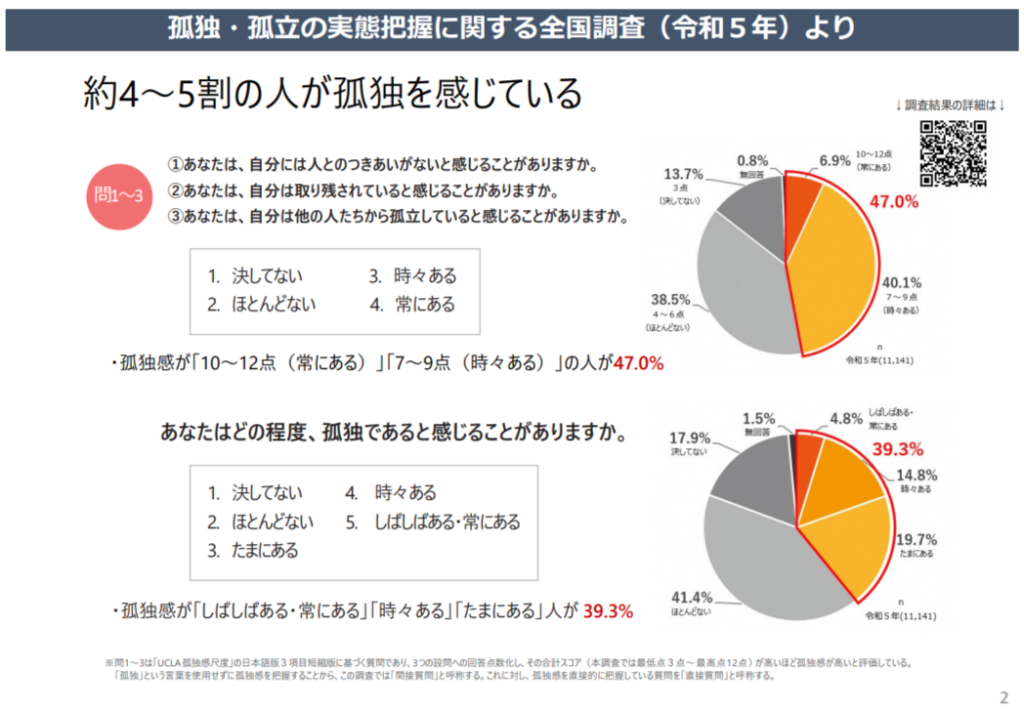

内閣府孤独・孤立対策推進室が令和5年(2023年)に行った調査によると約4~5割の人が「孤独を感じている」と回答しています。

出典:内閣府孤独・孤立対策推進室「孤独・孤立対策について」

出典:内閣府孤独・孤立対策推進室「孤独・孤立対策について」

地域や趣味などを通じた繋がりの再構築

自治体などでは、孤独・孤立を感じる方のために、様々なことに取り組んでいます。以下では孤独・孤立対策に取り組んでいる自治体の中から代表して福岡市の取り組みをご紹介いたします。

福岡市の取り組み

出典:福岡市「孤独・孤立対策について」

出典:福岡市「孤独・孤立対策について」

福岡市孤独・孤立対策プラットフォーム

福岡市では、孤独・孤立に関する施策を進めるにあたって、孤独・孤立問題に関心のある、または関係する取組みを実施している企業の皆様等と連携の枠組みを、「福岡市孤独・孤立プラットフォーム」位置づけ、広報の充実や情報共有の促進を図っています。

■プラットフォームの形成

・孤立死防止のための企業等との連携(「福岡見守るっ隊」協定企業の皆様)

・生活困窮者支援のためのプラットホーム

・つながりづくりの取組み

■取り組み

・孤独・孤立について、健康、医療、福祉など様々な施策を通じ、効果的な啓発、相談支援等の実施

・関係者等への「孤独・孤立の問題に関すること」の情報共有

・「つながりづくり」の取組の推進

地域講座の実施

国の地方版孤独・孤立対策プラットフォーム事業を通じて、孤独・孤立を背景とした福祉課題に対し、市民啓発や企業等との連携など、連携・協働の促進を図るための取組を実施しています。

食を通じたつながりづくり

日常生活に欠かせず、かつ楽しみや自然な交流が期待できる、「食」を通じた交流を、独居高齢者の交流や多世代交流にも生かす居場所づくりを福岡市は支援しています。

まとめ

孤独・孤立を防ぐことは、単なる「寂しさ対策」ではなく、心身の健康を守る大切な要素です。健康な食事や適度な運動は大事ですが、それと同等に誰かと何かをするという「繋がり」も大切です。

一人でも多くの高齢者が地域や社会と関わりを持ち、安心して暮らせる環境づくりを自治体や国が進めています。最初は行きづらさや恥ずかしさを感じるかもしれませんが、勇気を出して一歩踏み出してみることが、孤独・孤立を脱する第一歩かもしれません。

あわせて読みたい

【11月5日は〈ごまの日〉!】 小さなひと粒で健康も美容も整える「ごま料理」90品を掲載/『体が整うご…

2025年11月5日〈ごまの日〉、世界各国で“長寿の種”として重宝されてきた「ごま」のレシピ本『体が整うごまレシピ』が、主婦と生活社より刊行されます。