脳の病気に挙げられるのは認知症、脳腫瘍、頭部外傷、そして脳卒中です。脳卒中とは脳の血管障害で、血管が詰まれば脳梗塞、破裂すれば脳出血。どちらも突然発症する怖い病気ですが、社会の高齢化により患者数は増えているといいます。そこで久留米大医学部脳神経外科学講座の森岡基浩教授に脳卒中の症状や治療法、予防法などを解説してもらいました。

※西日本新聞TNC文化サークル久留米教室の講座「脳活健康大学」を採録し、抜粋・構成

話を伺ったのは?

久留米大医学部脳神経外科学講座

森岡基浩教授

久留米大医学部脳神経外科学講座の森岡基浩教授

久留米大医学部脳神経外科学講座の森岡基浩教授

1985年熊本大医学部医学科卒、92年同大学院医学研究科修了。同大医学部脳神経外科学講座の講師、助教授などを経て、2011年から久留米大医学部脳神経外科学講座の主任教授。21年から日本脳卒中外科学会技術教育委員会の委員長を務める。趣味は落語と美術館巡り。

目次

高齢化で患者数増 要介護の原因にも

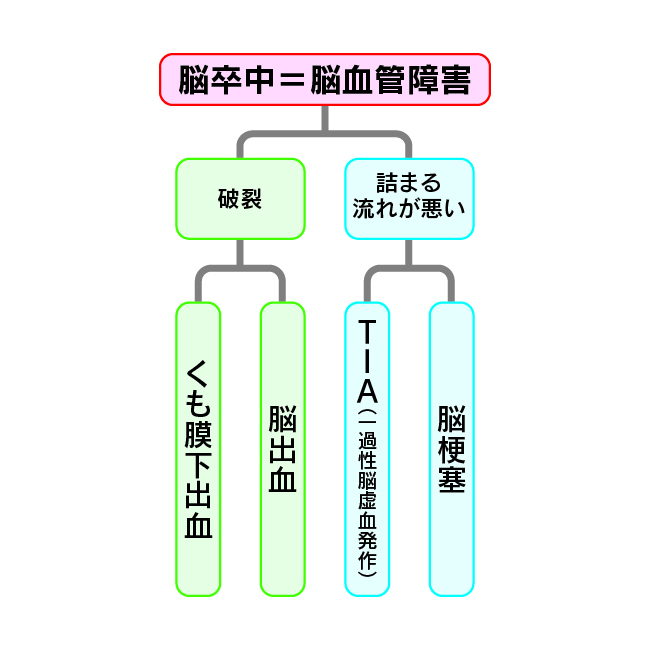

脳卒中とは脳血管障害のことです。血管が詰まった場合は脳梗塞、破れた場合は脳出血。その総称を脳卒中と言います。

かつて日本人の死因の1番でした。現在はがん、心臓病、老衰に次ぐ4番目ですが、これは治療法などが進んで死亡者が減ったから。社会の高齢化に伴って患者はどんどん増えています。要介護となる原因で多いのも脳血管疾患。次に多いのは認知症ですが、認知症になる原因の一部も脳卒中です。

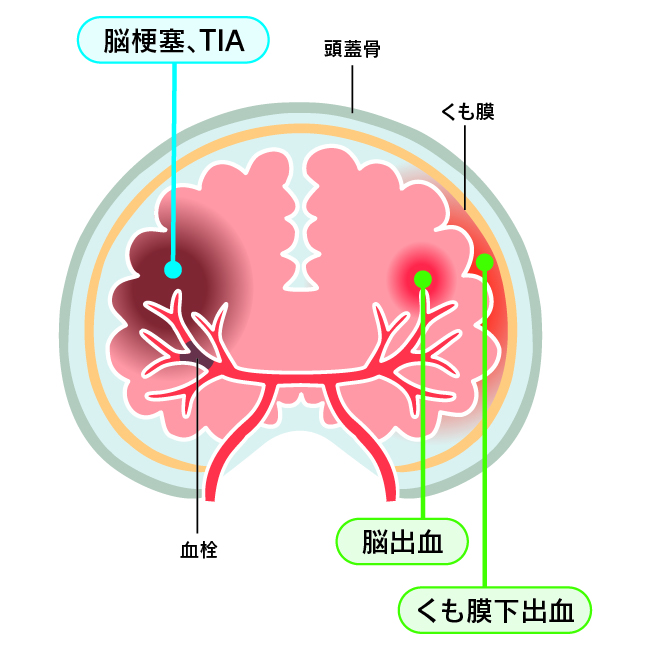

脳卒中の発生頻度で80%を占めるのが脳梗塞です。樹木に例えると、枝の脈のどこかが詰まり、その先の葉が枯れ落ちる状態。大きな枝の脈が詰まれば枯れる領域も大きく、後遺症もひどくなります。ごく小さな領域だと症状があまりない場合もあります。

一過性脳虚血発作(TIA)といって、詰まりが自然に溶けて流れるケースもあります。症状が出ても数分で治るために安心してしまいますが、これは脳梗塞の前兆です。そんなときは必ずすぐに病院に行ってください。

治療法としては、血管を詰まらせた血栓を溶かす薬を投与する「tPA静脈注射」があります。ただし、発症から4時間半を超えると注射できません。発症したら早く救急車を呼ぶことが大事です。また、tPAで完全に溶けなかった血栓をカテーテル(ステント)で取り除く手術も行われます。

術後は血液をさらさらにする薬を処方しますが、問題は服用を勝手にやめる人がいることです。医師がやめてもいいと言うまで必ず飲んでください。

予防的な手術として、詰まりそうな血管を他の血管とつなぐバイパス手術、首の血管内にたまったコレステロールの除去手術、ステントで血管を広げる手術など、血流を元に戻す「血行再建術」もあります。

脳卒中について解説する森岡基浩教授

脳卒中について解説する森岡基浩教授

梗塞より怖い出血 主な原因は動脈瘤

脳梗塞以上に怖いのが脳出血です。脳出血の中でも死亡率が最も高いのは、くも膜下出血です。脳を包むくも膜の下で出血が起き、脳の周りに血が回っていきます。出血で意識の中枢をつかさどる神経が傷み、一瞬にして呼吸や心臓が止まることもあります。

手術後もリハビリテーションで回復すると思っている人が多いのですが、これは大きな間違いです。例えば手足を動かす神経が5本あるとすると、出血で2本は完全に死に、1本も傷みます。現在の医学では傷んだ神経は元に戻りません。残った神経で頑張るしかありません。

出血の原因となるのが動脈にできたこぶ、動脈瘤です。予防のために動脈瘤に血液が行かないように、こぶをクリップで留める手術と、カテーテルでこぶの中にコイルを入れる手術があります。多くの人は開頭しないコイルでの治療を希望しますが、こぶの形状によって選択できない場合もあります。

「脳梗塞以上に怖いのが脳出血です」と森岡教授

「脳梗塞以上に怖いのが脳出血です」と森岡教授

血圧130以下に 飲み過ぎ、喫煙は×

さて、脳梗塞、脳出血ともに最も注意が必要な危険因子は高血圧です。上の血圧を130mmHg以下に保つこと。飲酒は適量なら問題ありませんが、喫煙は絶対にいけません。他にも肝臓や腎臓の障害、糖尿病などいろいろな危険因子があります。

一方で絶対的に良いのは無理のない運動。そして早く発見すること。何か異常があれば、一度は脳神経外科を訪ねてください。

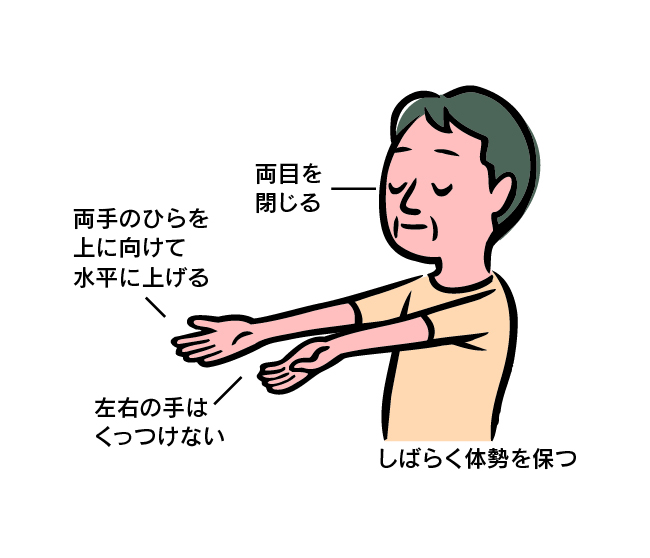

バレー兆候の有無や脈拍をチェック

Check 1 左右非対称に要注意

脳の病気が疑われる場合に見られるのが軽い運動まひ(バレー兆候)。早期発見のためには、その有無のチェックも有効です。森岡教授は「何かおかしいなと思ったら、やってみてもいいかと思います。手足を自分で見ながらだとバランスを取ってしまうので、誰かに見てもらうのがコツです」と勧めます。

また(1)顔の左半分と右半分が非対称になる(2)四肢のまひ(3)言語の理解や発語に異変といった症状が一つでも起きたら、脳卒中を発症した可能性が72%。症状発生の時刻を確認し、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。

上肢のまひ

どちらかの手が徐々に下がってくる場合はまひがあります。

下肢のまひ

どちらかの脚が下がってくる場合はまひがあります。

Check 2 脈拍に乱れはないか

脳梗塞を引き起こす血栓ができる原因の一つに「心房細動」があります。心房細動とは、心房が小刻みに震える不整脈です。「加齢に伴って心房細動のリスクは高まります。放置すると心臓で血栓ができ、血管を通って脳で詰まることもあります」と森岡教授。自分で脈を取って脈拍がリズミカルであるかをチェックし、乱れていれば要注意です。重症の脳梗塞の原因になりやすく、治療には血液をさらさらにする薬の内服が必要。専門家の指示に従い、絶対に自分勝手に内服をやめてはいけません。

延命治療どうする? 大切な「事前指示書」

重症の脳卒中を起こした際の“備え”として「LivingWil(リビングウイル)」も大切だと森岡教授は説きます。

脳出血は突然起こる上に、手術で一命は取り留めても、意識回復が見込めない状態に陥るケースがあります。それでも手術を受けるか否か。スピーディーな決断が家族らに求められます。

こうした病気や事故で判断能力を失ったときに、自分が受けたい延命治療や、そうでない治療を書面で意思表示しておく「事前指示書」がリビングウイル。家族らに困難な選択を強いないためにも、元気なうちに考えておかなければいけない問題です。

あわせて読みたい

漢方薬の効果とは…シニアにお薦めの漢方薬を専門医が解説

「生薬」と呼ばれる天然由来の成分を足して作られるのが漢方薬。副作用のリスクが低いのもメリットです。30年以上も漢方を研究してきたエキスパートである久留米大医療センターの病院長、医学博士・惠紙(えがみ)英昭氏に、認知症やその予防など、シニアに有効な漢方薬を挙げてもらいました。