戦後まもなく生まれた「団塊の世代」が後期高齢者(75歳以上)になる2025年。超高齢化により起こる様々な問題は、まとめて「2025年問題」と称されますが、医療・介護にはどのような影響があるのでしょうか。今回は訪問医療・在宅介護の実態について取材しました。

目次

生活支援、医療ケア、用具貸与、リハビリ、訪問入浴

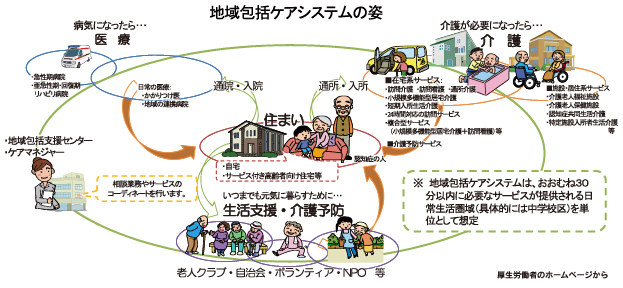

体が動かなくなった高齢者らが住み慣れた場所で自分らしく暮らし続けるには、医師だけでなく、看護師や介護士などさまざまな職種の人々が連携してサポートする体制づくりが欠かせません。厚生労働省は、これを「地域包括ケアシステム」と呼んでいます。訪問診療と関係が深く、自宅に居ながら受けられる介護保険のサービスを紹介します。

【訪問介護】

「ホームヘルパー」が自宅に来て身の回りの世話や介助をする。サービスを行うのは、介護福祉士などの訪問介護員。入浴、排せつ、食事などの「身体介護」と調理、洗濯、掃除などの家事支援といった「生活援助」を行うサービスがある。

【訪問看護】

病気や障害のある人が住み慣れた地域や家庭で療養生活が送れるよう看護師らが自宅を訪問する。医療機関や地域の訪問看護ステーションから看護師、理学療法士、作業療法士などがその人が生活する場所を訪れ、かかりつけ医と連携して医療的なケアを行う。

【福祉用具貸与】

日常生活における利用者の自立を支援し、介護者の負担軽減を図る。介護度に応じて利用可能な用具がある。車いすや特殊寝台、歩行器や補助つえなどを貸し出す。手すりの設置など住宅改修を伴うものは別途、介護保険が適用されるのでケアマネジャーに相談を。

【訪問リハビリテーション】

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった国家資格を持つリハビリ専門員が利用者宅を訪問し、主治医の指示に合わせてリハビリテーションや療養上の助言、指導を行う。

【訪問入浴】

自宅での入浴が難しい人に看護師を含めた3人以上のスタッフが利用者宅を訪問、専用の浴槽を使って入浴をサポートする。看護師は入浴前に血圧や体温を確認し、利用者の体調管理に万全を期す。

福岡市東区の香住丘公民館で開催された「介護フェア」では

福岡市東区の香住丘公民館で開催された「介護フェア」では

地域住民に「訪問入浴サービス」の様子を紹介した。

(2月17日付、西日本新聞朝刊から)